リハビリの内容

- HOME

- 当院のご案内 - リハビリの内容

リハビリの内容

患者さん一人ひとりの症状や体力、生活背景に応じて、最適なリハビリプログラムを組み立て、無理なく継続できるリハビリを行っています。身の回りの動作や日常生活に必要な動きの練習も取り入れながら、実生活に即したリハビリを進めています。道具や補助器具なども活用し、できることを一つずつ積み重ねていくことで、患者さんが自信をもって次のステップへ進めるようサポートいたします。

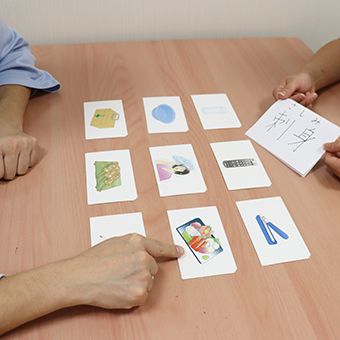

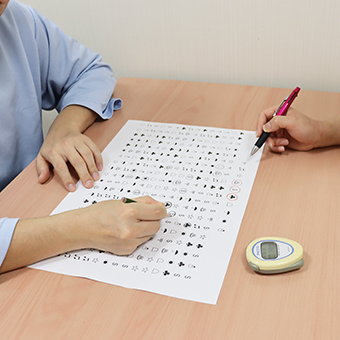

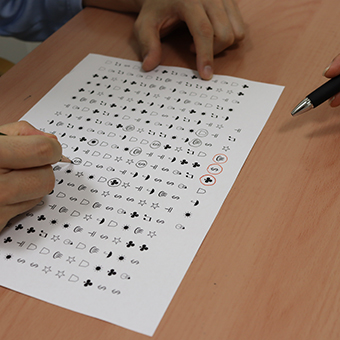

頭のリハビリ(高次脳機能障害)

脳出血や脳梗塞により、理解・計画・記憶・言語などが障害されることがあり、これらは高次脳機能障害といわれています。

リハビリでは、注意を振り分ける、逆に複数の課題を行うなどの注意機能訓練やそれぞれの高次脳機能障害に対応した検査用具や教材を使用し評価や訓練を行います。

作業療法士と言語聴覚士が中心となり機能の回復や日常生活への適応を図ります。

口のリハビリ

飲み込みや呂律が回りにくく話しにくいなどの症状に対して、検査や評価を行い舌や喉の動きを訓練します。

食事に関しては、個人個人に合った「食形態」「食べ方・食介助の方法」「姿勢」の指導を行います。また会話に関しては、舌の筋力や可動域の改善、発声練習を行っていきます。主に言語聴覚士が中心に介入をしていきます。

足のリハビリ(立つ・歩く)

脚に麻痺がある場合、生活を送る上での問題点や身体機能、歩行等の評価をもとに起き上がる・座る・立つ・歩くなどの訓練を行い、生活範囲の拡大に繋げます。

また歩行訓練では装具を装着した歩行訓練を実施し、必要に応じて装具の作成を行います。

主に、理学療法士が中心に介入をしていきます。

手足のリハビリ(生活動作)

麻痺や高次脳機能障害により行う事が難しくなった生活動作を再獲得し、退院後の生活を安全に送ることができるよう支援します。

生活動作には家事動作や屋外移動・買い物、就労に必要な動作等が含まれ、その人らしい生活の獲得に向けて行われます。

主に、作業療法士が中心に介入をしていきます。

日常生活動作訓練

日常生活動作とは、私達が生きていく上で必要となる最低限の動作のことを指します。病気による影響で、従来の生活が送れなくなります。そのため、更衣・排泄動作・入浴動作・訓練等を実施し、動作の獲得と自立を目指していきます。

リハビリテーション課では各療法士の役割についてご案内しております。

よろしければ、あわせてご覧ください。